吴水才教授团队:智能医学信号和图像处理

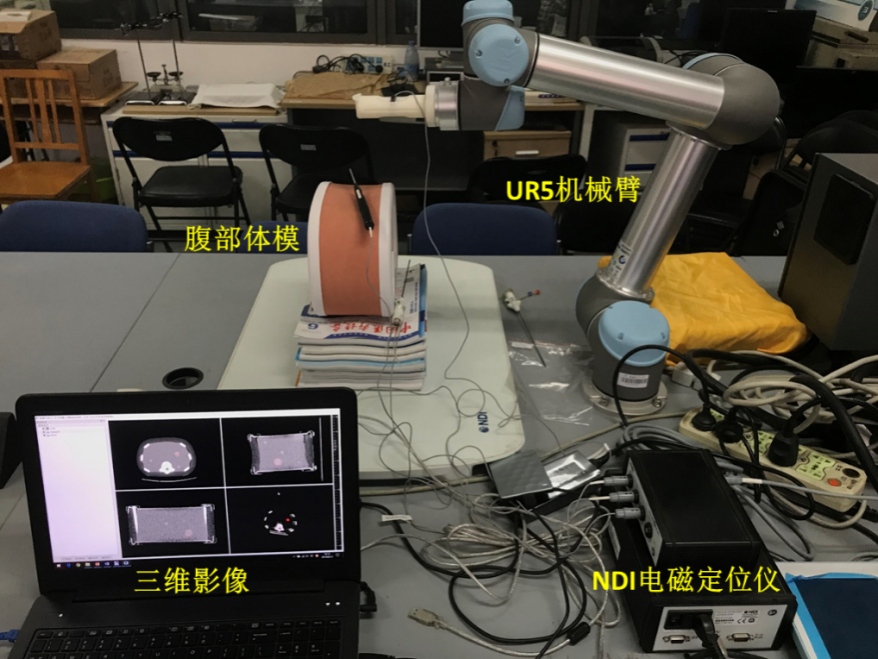

面向心脑血管疾病智能诊断和监护、肿瘤热消融手术智能规划和导航等医学工程问题,开展心脑血管信息检测与智能诊断、基于医学图像的肿瘤热消融智能手术规划及导航、智能医疗仪器设计等研究。目前已设计和开发出基于云平台的穿戴式心电远程监护系统、肝肿瘤热消融智能手术规划及导航系统、基于互联网的生理多参数远程监护系统,并进行了技术转让和产业化。本团队目前在职教师6人,其中教授1人、副教授4人、讲师1人,博士生导师2人、硕士生导师4人。

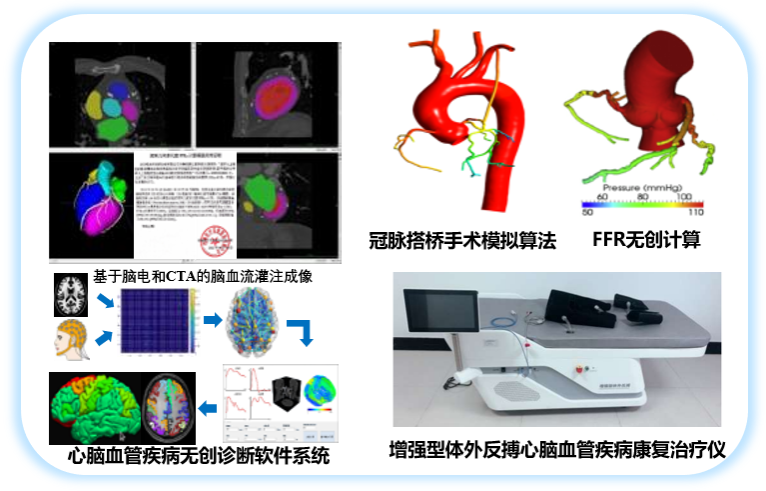

刘有军教授团队:心脑血管疾病诊疗康复系统

聚焦于心脑血管疾病,基于医学图像处理、血流动力学数值模拟仿真和深度学习技术,开发了心脑血管疾病无创诊断系统和新型体外反搏无创治疗康复辅具。其中无创诊疗技术,与明峰医疗合作推向了临床应用,对心肌缺血的诊断准确率达到90%。此外,心血管医学工程紧密结合临床需求,积极开展临床合作与应用研究,与北京多所高水平医院、医疗器械公司建立了广泛的合作研究与开发平台,包括与企业建立心血管医学工程联合实验室等,成为国内重要的心血管生物力学与临床应用研发基地。

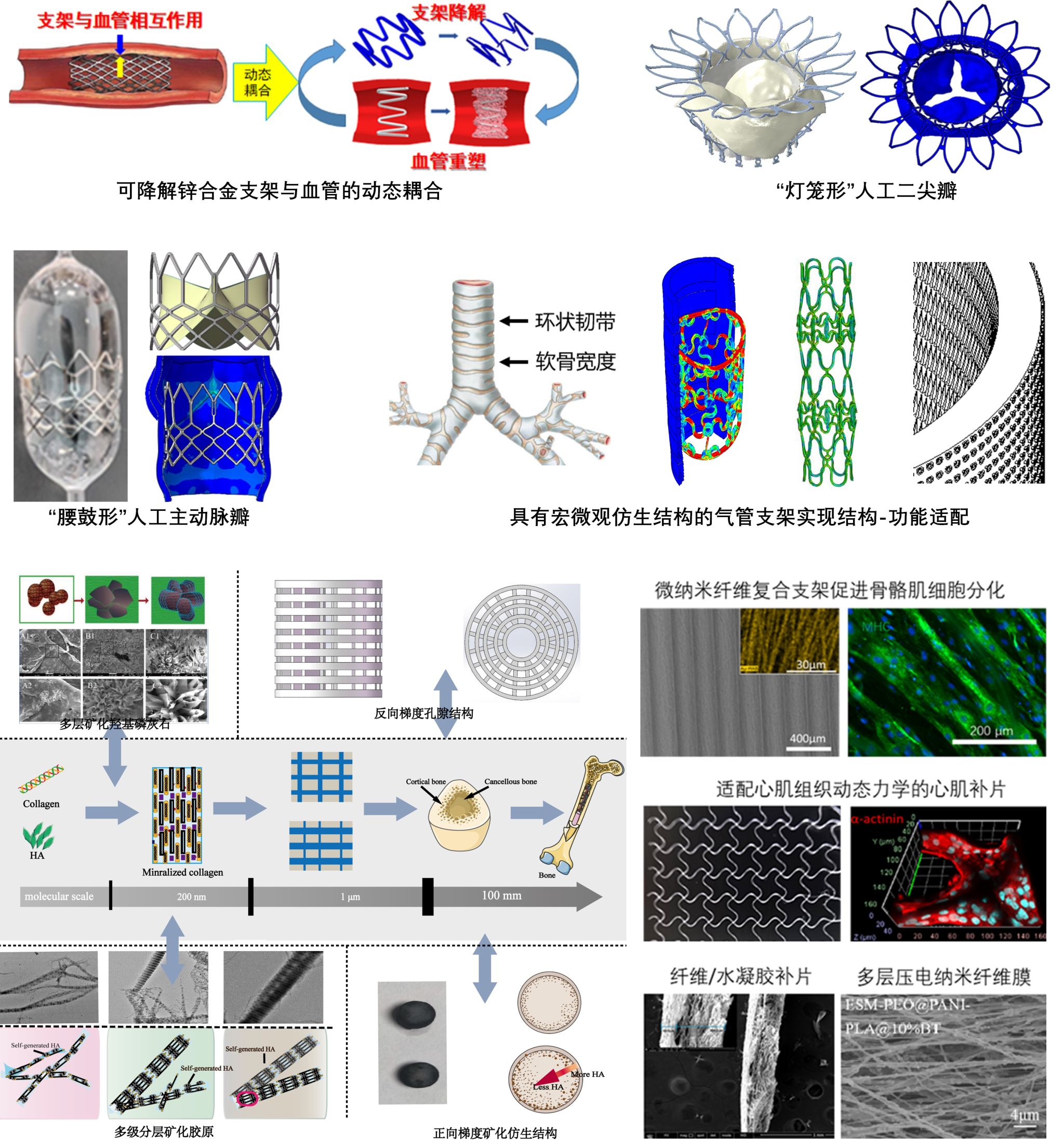

乔爱科教授团队:植介入体的结构设计和力学分析

聚焦于面向临床应用的植介入体的结构设计和力学分析。设计了多种新型结构的可降解锌合金血管内支架,建立了支架降解与血管重塑的动态耦合分析模型等;设计了“腰鼓形”变刚度球扩主动脉瓣、具有“灯笼形”可变径支架的经导管二尖瓣等;设计了具有宏微观仿生结构及力控缓释药物覆膜的新型气管支架;构建了基于电活性生物材料定向排列的微纳米纤维复合结构仿生纤维支架、适配天然心肌组织动态力学的导电纤维水凝胶复合补片;设计了基于压电驱动自适应释放抗炎药的气管支架覆膜;设计了具有反向梯度空隙结构的骨修复材料支架。相关研究通过离体实验和动物实验检验。此外,在血管组织工程补片、膀胱补片、主动脉夹层胶布、载药覆膜、骨修复材料支架等新材料、新结构、新工艺、新应用等方面也做出了富有特色的研发工作。

郝冬梅教授团队:妇产监护产品及脑科学相关研究

团队致力于成为“人之初的守护者”,已形成产学研医用一体化和国际化特色。利用医工融合与人工智能技术,分别开发了妊娠期高血压监测系统、腹电式动态胎儿监护仪、胎动仪、脂肪含量检测仪、早产预测系统等产品或样机。其中妊娠期高血压监测系统获得了北京市科学技术进步三等奖,实现了产业化,在全国2000家医疗机构应用,市场占有率超过80%;腹电式动态胎儿监护仪已获医疗器械注册证,并在多家三甲医院推广使用。此外,团队紧跟国家脑科学战略,从产后抑郁、睡眠障碍等角度系统研究孕妇以及早产新生儿群体脑结构功能异常模式,根据大脑-心脏-子宫等围产期显著变化器官多视角研究怀孕分娩等脑科学、血流动力学、电生理相关课题,为母胎健康、提高新增人口质量做出贡献。

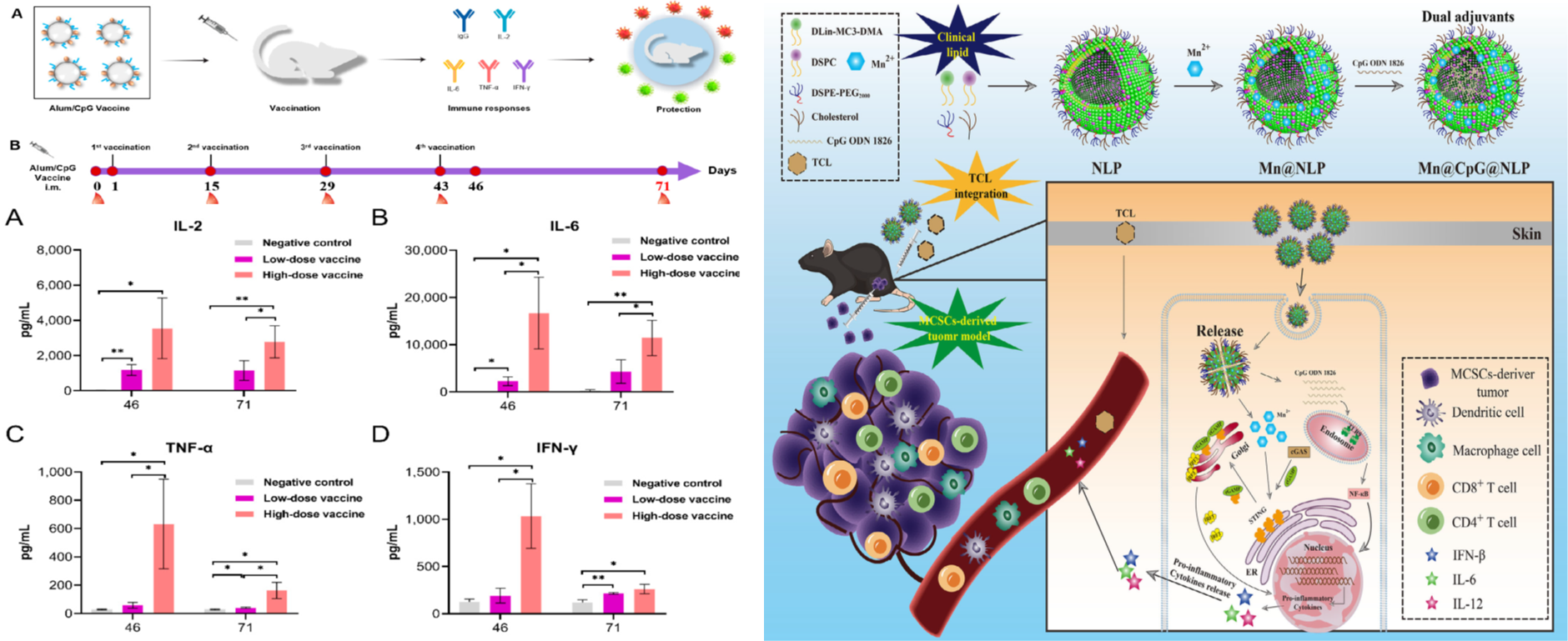

盛望教授团队:病毒及肿瘤免疫

面向严重危害全球公共卫生安全的病毒性传染病及高发病率和高致死率的严重危害人类健康的恶性肿瘤开展抗病毒及肿瘤的免疫机制、免疫预防和免疫治疗等领域的研究。新冠病毒全球大流行期间,盛望教授团队与中国生物技术股份有限公司抗新冠病毒疫苗研发团队合作,研发了基于新型佐剂技术的下一代抗新冠灭活疫苗。在抗肿瘤免疫领域实现了新抗原多肽疫苗的技术突破。

马雪梅教授团队:氢敷料及氢医美系列产品

在国家级重点项目支持下,颠覆性提出氢气基于生命起源和进化的新假说,多项氢医学底层机理取得突破,布局发明专利数十项。通过工大赋权改革项目的支持,成功实现转化并于2024年首批入驻“山河湾谷”创新区。开发多款氢气医学系列产品,包括氢医美、氢敷料、肿瘤药物增效转化,以及富氢饮用水、富氢咖啡、氢气茶饮机等家用产品,其中,美丽健康领域面相抗衰老、抗敏感肌等高端医美方向,并进一步辐射烧烫伤、手术伤、难愈合伤口等创伤方向。此外,完成了AI多模态高清医学技术研发平台构建。

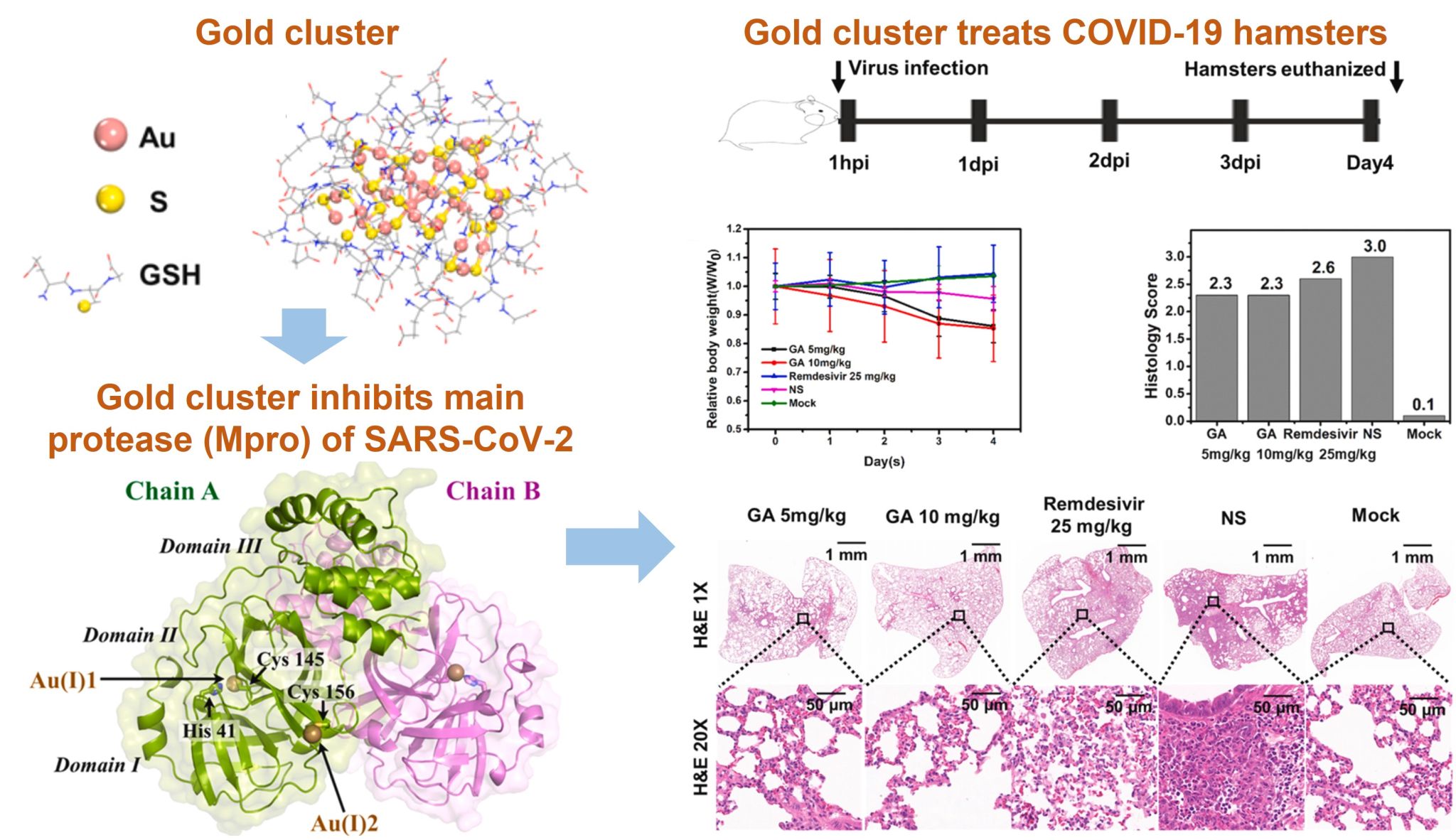

高学云教授团队:COVID-19新冠治疗的新方法

基于前期在免疫调控活性金团簇理性开发方面的长期技术积累,以及生物效应与机制解析方面持续深入研究的基础上,高学云教授团队首次披露生物相容性金团簇具有优异的新冠病毒抑制活性,特别是在COVID-19感染的动物模型中产生比临床一线药物瑞德西韦(Remdesivir)更好的治疗效果。金团簇不仅能显著降低病毒滴度,治疗后的肺部促炎性细胞因子水平和肺组织病理评分都显著优于瑞德西韦组。通过蛋白-药物复合物晶体结构的解析,发现金团簇释放的Au(I)共价结合在SARS-CoV-2病毒Mpro蛋白的Cys145位点,从而高效抑制Mpro蛋白的功能。 Mpro蛋白是SARS-CoV-2病毒复制过程中最关键的蛋白之一,也是COVID-19新冠肺炎治疗的重要靶标。研究表明,团队开发的金团簇GA不仅直接抑制SARS-CoV-2病毒复制,并显著抑制肺组织被感染细胞中促炎性NF-κB通路的异常激活,从而抑制炎症因子的表达和细胞因子风暴的发生,有效保护肺组织,为新冠治疗提供新的方法。该研究被世界卫生组织(WHO)官方收录,并被中国教育电视台专题报道。

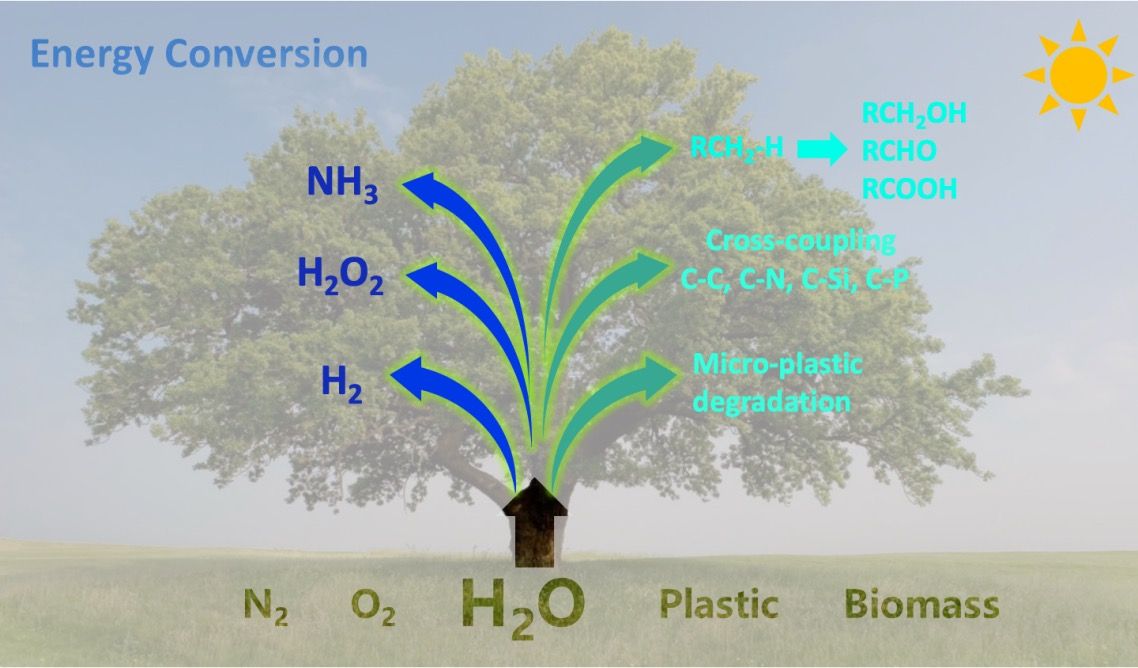

孙再成教授团队:光电催化水分解制氢

针对当前氮化碳基光催化制氢体系存在的关键科学问题,孙再成教授团队开展了较为系统的研究。通过一步法,分别将有机分子、碳点和金属单原子引入到氮化碳结构中,成功地将光吸收范围从~420 nm拓展至~600 nm。通过构建D-A结构和模拟自然界光合作用的Z-机制等方法,提升电荷分离效率2-4倍。发展了“光诱导配体交换策略”(PILE)合成一系列氮化碳基单原子和双单原子,构建了All-in-one型一体化高效光催化剂,并结合产氢、过氧化氢、氨等与高附加值化学品、微塑料降解升级相耦合,提高光能利用率,阐明了有机分子氧化偶联的机制。

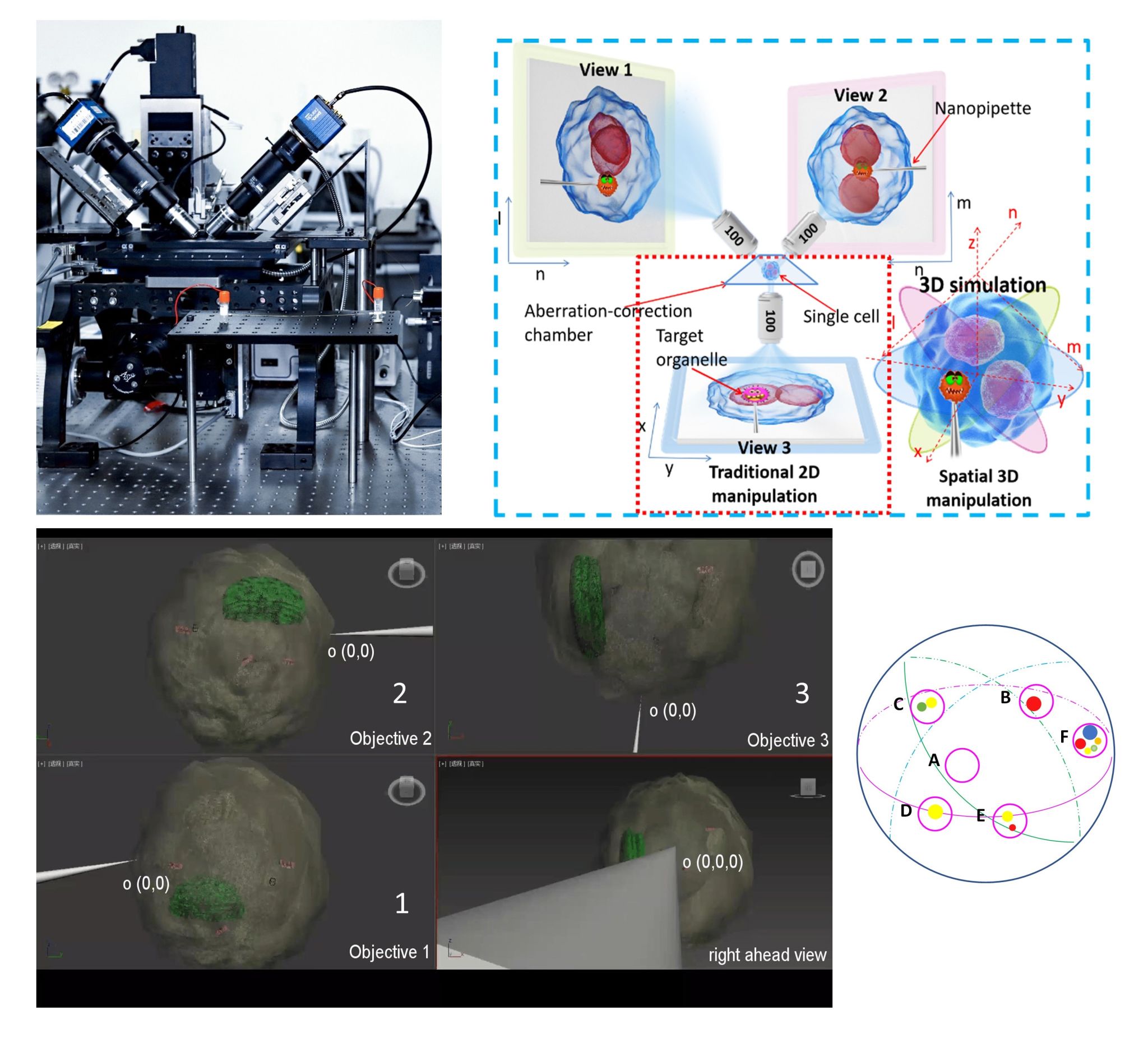

汪夏燕教授团队:三光路高空间分辨光学显微操作系统

从提高单细胞操纵的空间分辨出发,汪夏燕教授团队创制了单细胞三光路高空间分辨光学显微操作系统,用于无标记的单细胞的多角度观察、高空间分辨定位和精准取样。利用三光路明场同时成像,进而提供三维立体信息,极大的提高了空间定位的准确性,显微成像分辨率小于400 nm。此外,与纳米针尖结合可以实现单细胞的精准空间穿刺及精确定位,建立空间坐标,绘制胞内待测组分的三维空间分布图,定位精度可达65 nm。通过高空间分辨亚细胞区域取样电喷雾质谱分析,将单细胞形态学信息与单细胞代谢组学信息相关联,实现单细胞“活检”及亚细胞区域取样和异质性分析。

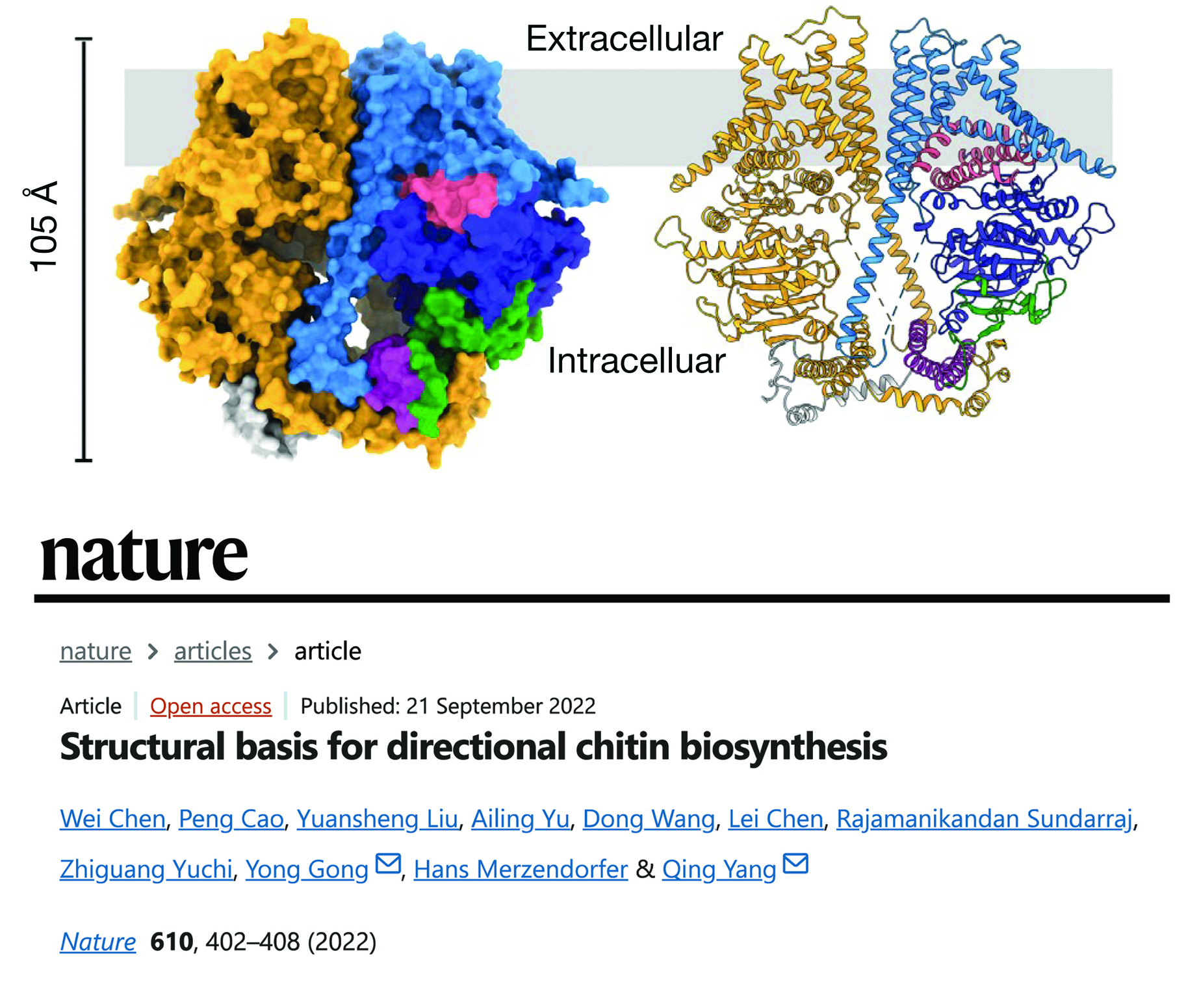

曹鹏教授团队:几丁质生物合成的结构基础

2022年9月21日,永利官网参与的中国农业科学院植物保护研究所和中国科学院高能物理研究所合作研究成果,以研究长文形式发表在国际顶级期刊《自然》(Nature)上,曹鹏教授为该论文共同第一作者(第二位)。该论文首次揭示了几丁质定向生物合成的结构基础和分子机制,为相关靶向药物的精准设计与开发奠定了关键基础。该论文获得广泛关注,被《光明日报》、《中国青年报》、《新华网》、《新京报》等多家媒体报道。

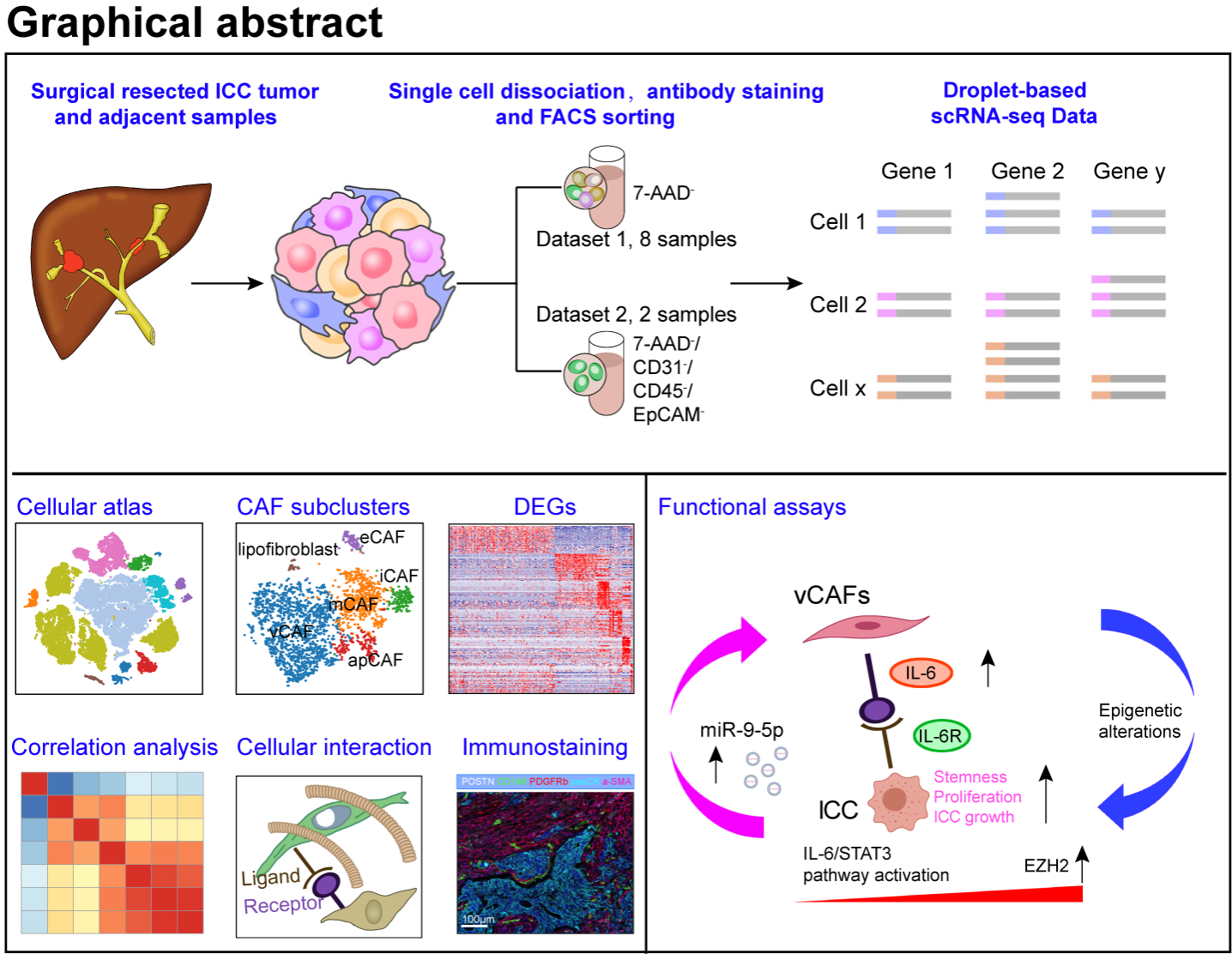

阎新龙教授团队:单细胞尺度和空间组学解析肿瘤组织中间质细胞的异质性,探寻其在肿瘤及损伤进程中的分子机制

肝癌显著的病理特征是纤维组织异常增生,肿瘤相关间质细胞与肝癌细胞的相互作用在肿瘤和损伤发生发展过程中发挥重要作用。阎新龙教授团队通过单细胞RNA测序和空间转录组,在单细胞尺度解析了人肝癌中间质细胞亚群的异质性以及与肿瘤细胞之间的相互作用,为深入解析肿瘤微环境的异质性及其在肿瘤发生发展中的作用提供了新思路和候选靶点。其中ESI高被引研究论文5篇,获F1000精品医学论文权威推荐1篇,研究成果获北京市科学技术奖励自然科学奖一等奖(2014)和北京市科学技术奖励自然科学奖二等奖(2024)。